|

トップページ 日程表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 アタカマ砂漠の花 3日目 2015年9月25日(金) コピアポ ←→ ジャノス・デ・チャレ国立公園 六時頃起床。まだ外は暗い。写真下は私の部屋からの眺めですが、このように見えるのは七時すぎてからです。

陽が昇ってから、写真上とほぼ同じ西側をホテルの最上階から見たのが写真下です。ホテルが街の中心部にあることから、この街のだいたいの大きさがわかります。

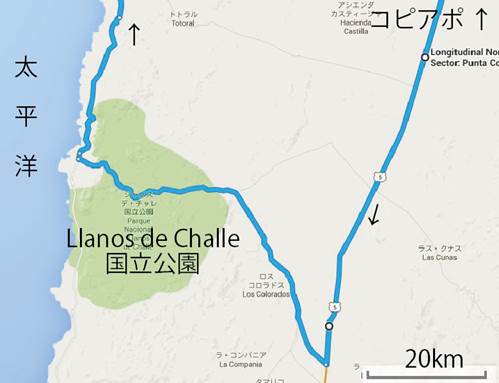

今日の予定は、花を見るために、コピアポからいったん南下して国立公園を通過して海岸に向かい、一周するような形でコピアポに戻ります。

ホテルの二階のレストランで六時から朝食です。生の野菜や果物がなく、イマイチです。これはこのホテルに限らず、今回の旅行ではどこもそうでしたから、チリの人たちはあまり朝食を重視していないらしい。スペインからの移民が多いから、チーズがいろいろあるのではと期待したが、これもダメでした。どこのホテルでも判で押したように、スライスしたチーズと豆腐のような白いチーズしかありません(写真下左)。

朝の散歩 八時半に出発だというので、それまで街中を散歩します。下図がコピアポの旗などで用いられたマークなのですが、上の貝殻のような物と、その下の丸は何を表しているのだろう?

http://www.municipalidadcopiapo.cl/ ホテルがあるのは街の中心部で、道は碁盤目ですから、街は人工的に作られたのでしょう。しかし、道が狭いから、新しい街ではありません。

下記の朱線が私の散歩コースです。コピアポ川のそばまで行けば、何か野草や花が見られるのではないかと期待しました。

写真下左がホテルから見た西側の風景で、川の向こうは山が迫っています。写真下右がその川のそばで、幹線道路と並行しているので、川はコンクリートで固められており、花などありそうもないし、道を渡るのも大変なので、あっさりとあきらめました。

見つけた花は道端の植え込みです。ただ、寒さのせいか、あまり元気ではありません。

朝早いこともあり、意外に出店は少ない(写真下)。

出店よりも圧倒的に多いのが犬です(写真下)。放し飼いで、首輪もない。

リンゴを買う 八時半に出発です。写真下が私たちのバスとドライバーです。

水などを買うために、ホテルの近くのスーパーに寄りました。しかし、行って見ると、まだ朝早いせいか、開いていない(写真下)。

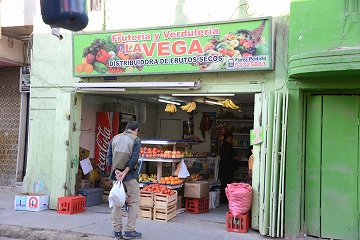

そこで近くの店で買い物をしました(写真下)。おじさんが一人だけいる小さな店で、野菜と果物など食料品を売っています。この周囲で野菜や果物が栽培できるとは思えませんから、全部運んで来たのでしょう。

私は外見の違うリンゴを四つ買いました(写真下)。しかし、水と一緒に買ったので、一個がいくらなのかわかりません。味は悪くありませんでした。

コピアポの街を出て国道5号を南下します。コピアポの街を出ると、周囲は荒涼とした砂漠と山が連なっています(写真下)。

普段の旅行ならバスの一番後ろに座る私が、この日は珍しくバスの前列に座りました。昨日も書いたように、バスの後ろ窓が砂で汚れて、写真が撮れる状態ではなかったからです。座席は毎日交代ですが、少なくとも今日と明日くらいは走行中の前の風景も撮れます。下の写真の、青い空に黒い斑点がついているのはバスの前面の窓についた汚れです。

一カ所目の花 今日初めての花の散策です。写真下のようにちょっと見た目には花など目立ちませんが、砂漠の中に入ると、けっこう花が咲いています。

一番目立つのが写真下のアルギリアで、ノウゼンカツラの仲間だと聞けば、なるほど花の格好が似ています。

写真上 Argylia

radiata 写真上のオレンジが中心ですが、黄色もけっこうあります。

アカタテハが舞っています(写真下)。厳密には日本のアカタテハ(Vanessa indica)とは違います。日本とチリとこれだけ隔たっていて、両者が分かれてからしばらくたっているはずなのに、外見がほんどと変わらないのがおもしろい。

写真上 Vanessa

carye

写真下は昨日も見たノラナの仲間です。今回の旅行ではノラナの仲間が多いので、月枝さんもパトリシオさんも分類に苦労しているようでした。

写真上 Nolana

rostrata? 写真下の花はクリスタリアという透明感のある良い名前をもらいました。

写真上 Cristaria

glacilis キスタンテの大群落 道の両側にピンク色の花が群生しているのを見て、歓声があがり、バスを停めました(10:23)。

この花はキスタンテといい、アタカマ砂漠の花の写真には必ずと言ってもいいくらいに出てきます。

写真上 Cistanthe

longiscapa こういう砂漠で爆発的に花が咲くのには、当たり前だが、雨が降らないと無理です。前回、多少雨が降ったのは2011年で、たまにしかこういう光景は見られません。アタカマ砂漠の花を見ることが難しい理由の一つです。

たまに雨が降る原因がエルニーニョ現象だと言われています。エルニーニョは太平洋の東側の海の温度が上昇する現象で、2015年は1997年に匹敵するような大規模なエルニーニョが発生していると米海洋大気局(NOAA)が発表しています。(CNNニュース、http://www.cnn.co.jp/fringe/35068918.html)

エルニーニョは災害をもたらす困り物扱いですが、私のように花のために雨が欲しい側から見ると、期待してしまいます。2014年にもエルニーニョが現れて、アタカマ砂漠に雨が降るのを期待したのですが、本格的には発展しませんでした。

今年のアタカマ州では三月に洪水が起きて死者が出るほどの大雨が降っています。今宿泊しているコピアポも洪水で道路が寸断されたとあります。異常気象がこれらの花をもたらしたことになります。

キスタンテは普通は強いピンクだが、まれに白花もあります(写真下)。

山のずっと上のほうまで花が咲いているが見えます。山の麓まで目測で五キロくらいあり、その間が花で埋まっています。

こんな光景が何キロにもわたって道の両側に続いていて、丸一日ここにいられそうです。

花のツアーとしては事実上の初日なのに、このお花畑だけでも目的を達成した気分です。

キスタンテの他にも 生えているのはピンク色のキスタンテだけではあありません。写真下の花は小さくて可愛らしいが、環境が整うとかなり大きくなります。

写真上 Oenothera

coquimbensis

周囲に輪のような物が落ちています(写真下)。どうやらこの黄色いスキタントゥスの種らしい。

写真上下 Skytanthus

acutus 写真下は昨日も見たノラナですが、薄紫ばかりで別種のようです。

写真上 Nolana

paradoxa subsp.atriplicifolia?

地面に顔を近づけると小さな花が咲いているのがわかります。

写真上 Camissonia

dentata 歩きながら見ていると写真上も下も同じ植物のように見えますが、花を見ると別種です。

写真上 Frankenia

chilensis 写真下も小さいので地面に這いつくばって撮ります。

写真上 Tiquilia

litoralis? 写真下の花など、熱く乾いた砂の上で必死に花を咲かせている。もちろん環境が良ければ、もっと大きくなる植物です。

写真上 Tetragonia

maritima 昨日も見かけたレウココリネがここにも1本だけポツンと咲いています(写真下左)。

写真上左 Leucocoryne

appendiculata 写真上右 Encelia

canescens 写真下の花は現地名はアニャヌカ(AÑANUCA AMARILLA)といい、主に黄色ですが、オレンジもあります。葉は根元にあるが目立たなく、この点ではナツズイセンを連想させます。死者の花と考えられて、装飾用というのだから、日本のヒガンバナを連想させます。アニャヌカもヒガンバナの仲間です。 (http://www.flores-de-caldera.com/ja/flores/ananuca.html)

写真上 Rhodophiala

bagnoldii

写真下のチョウはチャマダラセセリのように見えます。激しく飛び回るので撮りにくい。それにしても先ほどのアカタテハといい、地球の反対側に日本と同じようなチョウがいるのには驚かされます。人類はアフリカから南米まで二万年かかって旅行したが、たぶん彼らはもっと早く世界中に広がったのでしょう。

写真上の蝶 Pyrgus

orcus

写真下左は小指のツメほどのバッタで、完全に周囲と同化している。写真下右のお食事中のイモムシ君は身体がテラテラして、なかなか迫力がある。

何匹かトカゲを見かけました(写真下)。シッポの先までだと三十センチくらいあるでしょうか。イモムシと違い、写真を撮らせてくれと声をかけても、猛烈な速さで逃げてしまいます(笑)。

バスに乗り、さらに南下します。道の両側はお花畑が続きます。四十年ぶりの大開花だという話もこれを見ると納得できます。

後で地図で確認すると、写真下の手前に見える山までは3kmほどもあります。その間がずっとピンク色の花が咲いている。

シャボテンの砂漠 道路の料金所をすぎたあたりから花は減ってしまい、やがてほとんど見えなくなりました(写真下)。

国道5号から右に曲がり、440号に入り海岸に向かいます(写真下, 12:50)。看板にはCto.costeroとあり、イルカとテントとビーチ・パラソルが描かれていますから、リゾート地らしい。

バスは北西方向に向かっています。東側に見えるのがアンデス山脈の一部です(写真下)。チリは日本で同じで細長い国ですから、このあたりの横幅は200kmもありません。

アンデスの一部にかすかに白い雪をいただいた峰が見えます(写真下右)。

両側は先ほどと同じように砂漠なのだが、こちらは花の群生は見られません。

シャボテンの林が見えるあたりで、バスを停めました(13:11)。

紹介が遅れましたが、写真下が今回私たちを案内してくれるパトリシオ(Patricio Lopez Sepulveda)さんです。チリのコンセプシオン大学(Universidad de

Concepción)で植物学を教えている先生です。学者らしい物静かな態度で、私たちにたくさんの花を見てもらおうという熱意が伝わってきました。

パトリシオさんが見ているのが写真下の白い花で、このあたりでは数少ない日陰を作っている植物です。

写真上 Cordia

decandra

写真上 Senecio

brunonianus ここにもチャマダラセセリがいて、しかも、先ほどと同じセネシオの蜜を吸っている(写真下)。写真下左の右上に止まっているのはシジミチョウのように見えます。羽にかすかにオレンジ色が混ざっていて日本でいえはベニシジミのようですが、南アメリカにはベニシジミの仲間はいないようです。

写真下はモンキチョウのようで、枝に卵を産み付けている。

写真上 Perityle

emoryi 今回の旅行では写真下のレウココリネはしばしばみられました。その多くが群生だったのに対して、ここのレウココリネは環境が厳しいせいか群生はしていません。

写真上 Leucocoryne

narcissoides

太陽の強い日差しで地面はかなりの高温になっているでしょう。清楚な外見と違い、砂だらけの土の上にポツンと一本だけ咲いているのはなかなかたくましい。

写真下など、これだけ株が集まるのに何年かかったのでしょう。

なんだ、これ!?姿といい、色といいなんとも変わった花です(写真下)。

写真上 Aristolochia

chilensis チリの固有種で「キツネの耳」という名前で呼ばれています。ハエを受粉の媒介とするので、あまり良いとは言えない臭いを出すそうです。

写真下のマメの仲間は、チリのここアタカマ州や南のコキンボ州で見られる花です。

写真上 Caesalpinia

angulata 地面を這うようにして咲く小さな花がいくつもあります。

写真上左 Encelia

canescens 写真上右 Camissonia

dentata

写真上 Tetragonia

maritima 写真下は午前中も見かけたクリスタリアです。

写真上 Cristaria

gracilis

今回の旅行でもあちこちで見かけました。小さくて派手な花ではないが、薄紫の花が夢を見ているようできれいです。

写真下など花が小さすぎて、ほとんどわからない。しかし、逆にこの小さな花でこういう姿の植物はこれしかないので、判断ができます。

写真上 Pectocarya

linearis 砂漠で昼食 ここで昼食を取ることになりました。木陰はなく、炎天下の砂漠で、周囲の風景を眺めながら食べるのも悪くない。

私たちが来た南のほうを見ると、人工的な山が見えます(写真下)。Los Coloradosという鉱山のボタ山で、チリは銅などの鉱物資源が豊かな国です。今回の旅行ではボタ山はここ一カ所しか見ませんでした。

写真下左はトラックに積まれた銅板です。

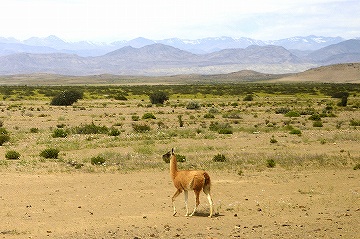

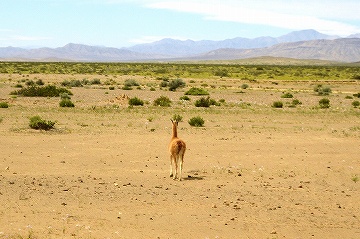

バスが走り出して間もなく、私の前の席にいるパトリシオさんが窓の外を指して大きな声で「ビクーニャ!」と叫びました(14:16、写真下)。南米のアンデスに棲むラクダの仲間です。非常に良質な毛が取れるので、一時ずいぶん乱獲されましたが、近年、保護が進み数は元に戻りつつあるようです。今回の旅行でビクーニャなど大型の野生動物が見られたのはこの時だけでした。

砂漠の中の道を進むにつれ、道の両側に樹木が見えるようになりました(写真下)。自然の樹木ではなく、人間が井戸から水を汲んで植樹したようです。

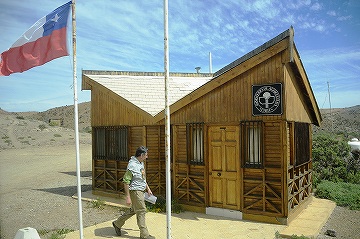

国立公園に入り、管理の建物に寄りましたが、誰もいないようです(14:43)。

(http://www.conaf.cl/parques/parque-nacional-llanos-de-challe/ Llanos de Challe国立公園(Parque Nacional Llanos de

Challe)は、グーグルの地図の標記では「ジャノス・デ・チャレ」とありますが、スペイン語の発音を聞くと「リヤノス・デ・チャイエー」と聞こえます。私の耳はいい加減ですから、信用しないでください(笑)。

道は国立公園内の岩山の間を進み、やがて遠くに海岸が見えてきました(写真下)。

道端のブーケ 道端に紫の花を見つけて急停車(15:03)。花はもちろん美しいのだが、それ以上に驚かされるのは、道端にポツンとこの花がブーケのようにまとまって咲いていることです。バスから見ていて「な、なんだ、今の!」と叫んでしまいました。この花はここにしかなく、周囲を探したのですが、ありません。これもノラナの仲間です。

写真上 Nolana

filifolia せっかく車を停めたのですから、反対側の斜面を降りてみましょう(写真下)。

遠くには海が見えます(写真下左)。

写真下の青紫の花も先ほどのノラナの仲間です。こちらははるかに花が小さい。

写真上 Nolana

divaricata

一瞬、小さいリンドウかと錯覚するような印象の花です。

写真下の花は小さいのだが、まとまって花が咲いているので見ごたえがあります。

写真上 Zephyra

elegans

このゼフィラは小さくてかわいい、と日本人の私は思ってたくさん写真を撮ったのですが、ここは環境が厳しいために小さいだけで、この植物が元々小さいのではないことが後でわかりました。ここのは十センチにも満たない高さで、高山植物のようですが、環境が変わるとだいぶん印象が違います。

写真上下 Zephyra

elegans

風景は荒涼としているので、写真下のバルビシアの黄色い花がかなり目立つ。日本で言えばヤマブキの花のような目立ち方です。

写真上 Balbisia

peduncularis

ここも乾燥がひどいらしく、シャボテンは枯れたように黒くなっています。中には崩壊してしまっているのもあります(写真下の二段目)。でも、根元の、たぶん別なシャボテンは花を咲かせています(写真下の三段目)。

写真上 Eulychnia

acida

斜面の下まで降りると、砂地が広がっています。海から運ばれた砂でしょう。

写真上 Encelia

canescens

写真上 Adesmia

argentea 写真上と下は同じマメの仲間で花は似ているものの、写真上は樹木なのに下は草です。

写真下は十センチ程度の小さな花で目立たないが、一面に生えています。

写真下は昨日、そして午前中も見かけたオジロエです。数は多くないが、あちらこちらで見かけます。

写真上 Oziroë

biflora 写真下は葉の表面が濡れたように見え、実際にベタベタした粘着性があります。紫外線対策か、吹き飛ばされないためなのか、この植物の戦略なのでしょう。

写真上 Loasa

elongata ノラナの花束に感動しながら、さらに海岸のほうに進むと、住宅地が見えてきました(写真下)。Carrizal Bajoという街です。

ロドフィアラが一面 街を通り過ぎて北上して行くと、右側の野原に、先ほども見たナツズイセンのようなロドフィアラの群落です(15:55)。現地名はアニャヌカ(AÑANUCA AMARILLA)です。雨が降った後に真っ先に花を咲かせる植物の一つです。

写真上下 Rhodophiala

bagnoldii

ロドフィアラは南米にだけある花で、ここのロドフィフラはチリとアルゼンチンの海に近い砂漠から二千メートルくらいの山まで生えています。Pacific Bulb Societyの記述では、冬の間に成長して春になると花を咲かせるとあります。 (http://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/rhodophiala)

分布がチリなどの南米に限定されているせいか、Wikipediaも英語版がなく、読めない。 (https://es.wikipedia.org/wiki/Rhodophiala_bagnoldii)

黄色の中に少しですが、オレンジ色の花もあります(写真下左)。

写真下左の薄いピンクのような花もきれいで、これは一株しかありませんでした。薄いピンクは私の好きなヒメサユリを連想させる。

乾燥に適合するために、種で乗り切るタイプと、ロドフィアラのように球根で乗り切るタイプがあるようです。いずれにしろ、雨が降ったら一気に花を咲かせようとジッと待っているのでしょう。そして、今年の春ように雨が降ると、こんなふうになります。

ゼフィラが一面 バスを少し進めると、両側一面に今度は白い花が咲いています(16:15)。

写真上 Zephyra

elegans さきほど高山植物のような小さな花だと思って撮ったゼフィラで、ここは環境が良いせいか、三十センチほどの背丈があり、花もたくさんついています。たくさんあるのはうれしいが、さきほどの高山植物のような可憐な姿に比べると雑然とした印象です。

探すと、環境が厳しそうな所では先ほどと同じように高山植物タイプになります(写真下)。やはりこちらのほうが私の好みに合います。

よく見ると、白い花の中に薄い青色の花が混じっています(写真下)。この色もなかなか良い。

イモムシ君はゼフィラのお食事中(写真下)。午前中見たのとたぶん同じだが、柄が派手でない。

私たちが花を見ていると、おそらく地元の人たちでしょうか、車から降りて花を楽しんでいます(写真下)。

エンケリアが一面 さらにバスを進めると、今度は黄色い花が一面に咲いています(16:33)。

先ほども少し咲いていたエンケリアというキクの仲間です。

写真上下 Encelia

canescens

山の麓まで黄色い花が咲いているのがわかります。

オサムシかゴミムシの仲間でしょうか、たくさんいて、メスを追っかけています。

写真下は日本のカタバミの仲間だというから、驚きです。日本のカタバミは小さな雑草ですが、ここでは樹木化して立ち上がっている。

写真上 Oxalis

gigantea 沙漠に生えていたレウココリネが咲いています(写真下)。この後、南下するにつれてこの花は増えていきます。

写真上 Leucocoryne

narcissoides 写真下のソラヌムはナスの仲間というか、花はジャガイモに似ています。ジャガイモ自体が南米産だから、当たり前と言えば当たり前です。

写真上 Solanum

heterantherum

写真上 Suaeda

foliosa

写真上 Heliotropium

megalanthum

写真上 Tetragonia

pedunculata 先ほど花の絨毯を作っていたキスタンテはここではそれほど多くはありません(写真下)。

写真上 Cistanthe

grandiflora

写真上 Cryptantha

kingii? 亀シャボテン 写真下のシャボテンを見てください。なんともまあ面白い形をしている。

写真上 Copiapoa

echinoides ?

丸くまとまって亀の甲羅みたいで、私は亀シャボテンと名付けました(笑)。学名は私たちが泊まっている街コピアポと同じコピアポアです。

ほんのわずかですが、黄色い花を咲かせています(写真下)。シャボテンの花にしては大きさも姿も地味です。

砂漠を進む 海岸に並行に走る326号を北上します。♪線路は続くよ どこまでも♪と歌いたくなるくらい、砂漠の道は地平線の彼方まで続く(写真下)。

こんな所で砂漠に迷い込んだり、車がエンコしたら、生死にかかわりるでしょう。

砂漠を走る道路ですから、交通量はごらんのように少ない。

地面にたくさんの貝殻が落ちています(18:21、写真下)。カタツムリらしい。湿気のある所にカタツムリがいるという日本人の感覚と違い、世界的には砂漠にもカタツムリがいるようです。イスラエルの砂漠で見た時も驚いたが、ここも数が半端でない。日本と違い、雨が降る時期が限られているから、短期間に大発生して消滅するのでしょう。 研究者によれば、アタカマ砂漠には14種類のこの種の貝がいて、13種類は固有種だそうです。 (https://breure.wordpress.com/2014/04/04/snail-from-atacama-region-chile/)

先ほどは群生していたロドフィアラです(写真下)。群生していてもきれいだが、ポツンと乾いた砂漠の真ん中に咲いているのもなかなか美しい。地面に見える白い石のような物は写真上のカタツムリの貝殻です。カタツムリの貝殻が散乱する砂漠にポツンと生えた黄色い花、という風景は日本ではまず見られません。

写真上 Rhodophiala

bagnoldii ここも黄色が大半でオレンジ色は少ない。

ノラナが一面 白い花が一面に咲いているのを見つけて車を停めました(18:38)。

昨日、空港からコピアポに行く途中で見かけた花です。実は距離的にも近い。ここでも白の他に薄紫の花が混ざっています。ただ、薄紫は数は多くあまりせん。

写真上 Nolana

acuminata?

海からの風がけっこう強く、寒い。月が砂漠の上に浮かんでいます。

キスタンテが一面 赤い花を咲いているのを見つけて、バスを停めました(18:50)。こんなふうに場所が変わるたびに別な花の群落が現れます。 赤い夕暮れの光で、しかも花が赤いので、良くは見えませんが、地平線の彼方まで赤い花が咲いています。午前中見たのと同じキスタンテですが、環境が厳しいせいか、背丈が低い。

風がだいぶん冷たい。この時、私は喉をやられ、帰国後まで咳に悩まされました。

写真上 Cistanthe

longiscapa スズメガだ!ハチドリのようにスズメガが飛び回り蜜を吸っています(写真下)。動きが速いのでなかなか撮れない。今日見かけたイモムシ君の親かもしれません。私は夢中になってスズメガを追いかけていたので、集合がかかっていることも気が付かず、パトリシオさんが迎えに来ました。この会社のツアーの面白いところの一つで、客が花に夢中になっていると、急がせたりしない。もっとも私が夢中になっていたのは花ではなく蛾です(笑)。

写真上の蛾 Hyles annei

あたりはすっかり夕方になり、砂漠の山にだけ陽が当たり、平地の部分は暗く沈んでいきます。荒涼とはしているが、壮大で美しい。日本では絶対に見られない光景です。

やがて太陽が沈み、砂漠は闇に包まれました(19:37)。

八時すぎにコピアポのホテルに戻り、すぐに昨日と同じホテルの二階のレストランで食事です。昨夜はテレビのサッカーがうるさかったので、離れた所にテーブルを用意してもらいましたから、今日見た花について皆さんとの会話もはずみました。花の洪水で頭がクラクラするようなすごい一日だった。

トップページ 日程表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |