|

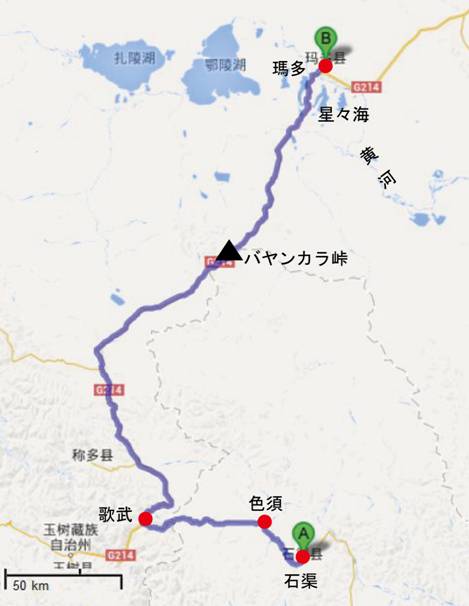

トップページ 日程表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 アムネマチンと黄河源流の花 5日目 2013年7月6日(土) 石渠→色須→歌武→バヤンカラ峠→瑪多 昨夜遅かったので、出発を一時間遅らせるというので、私は八時まで寝ていました。窓の外を見ると、曇りです(写真下)。ただし、この日はこの後、晴れました。写真下はホテルから見た街の南側です。

今日は、黄河源流の街である瑪多を目指し、いよいよ青海省に入ります。途中は四千メートルを越える山岳道路ですが、昨日までと違い、比較的道路は良いので、工事の通行止めがなければ、夕方には瑪多に到着します。

ロビーに下りて出発しようとすると、ホテル側は私に「シャワーヘッドを壊したのを弁償しろ」と言う。 朝方、洗面所で突然、ガーンという大きな音がしました。何事かと見に行くと、シャワーヘッドが落下していました。前夜撮った写真下を見てください。固定式の大きなシャワーヘッドが付いています。三十センチもあろうかという大きさですから、下にいる時に落ちたらケガをします。

これを私に弁償しろというのです。私は怒って、「ホテル側の不良をなんでおれが弁償しなければならないのか。あんな高い所にあるシャワーヘッドをどうやってオレが落とすのか」と抗議しました。客を危険な目にあわせたのだから、日本だったら「責任者を呼べ」と謝罪させるところです。

いけないとは思いながらも、朝からムカムカに私は腹を立て、日本語でまくしたてました(笑)。空気が薄いせいだということにしましょう。私のほうから先に抗議しないといけなかったのですが、この種のトラブルが毎度のことなのと、疲れていて思いつきませんでした。 この不快な事件のおかげで、私はこのホテルへの評価点を2.5から2.0に下げました。 石渠(セルシュ)の街中は道路が濡れており、あちこち泥道になっている所をみると、昨夜かなりの雨が降ったようです。私はまったく気がつかず眠っていました。

ここもオートバイが多い。

犬も気持ちよさそうにまだ眠っています。黒い犬が目につきます。

幹線道路に面した食堂で朝食です(写真下)。

私の分(写真下左)は辛いのを入れるなと烏里さんは注文してくれたようですが、見た目は烏里さんのと同じで(写真下右)、食べてみるとやはり辛い。少し食べて、やめました。今回の旅行では、こういう食堂での単品の料理は辛くて食えないか、まずくて食えないか、たいていどちらかです。もっとも、辛いと食べないので、まずいかどうかはわかりません。

食事を終えて、と言うか、食わないで(苦笑)、石渠の街を出発しました(10:12,

4190m)。

峠の手前で花の撮影のために車を停めました(10:27~, 4190m)。

斜面は一面に花が咲いています。

写真上 Potentilla saundersiana (Guide to the Flowers of Western China,

p.290)

写真上 Potentilla griffithii (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.449) ここのフデリンドウはちょっと赤みを帯びています。

写真上 Genstiana depressa (Guide to the Flowers of Western China,

p.393)

写真上 Dontostemon tibeticus (Guide to the Flowers of Western China,

p.192)

写真上 Phlomis rotata (『世界のワイルドフラワー Ⅱ』p.78) このあたりのイブキトラノオは丸くてかわいいですね。

写真上 Bistorta macrophylla (『ヒマヤラ植物大図鑑』p.660)

写真上 Astragalus floridus (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.414) ウスユキソウの仲間だろうとは思いますが、図鑑を調べてもわかりません。

写真上:Potentilla fruticosa (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.436)

写真上 Pedicularis plicata Maxim. subsp. plicata (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.163)

峠をすぎて、しばらく行くと、チベットで良くみかけるノウゼンカツラの仲間が咲いています(4210m 10:40~)。日本のノウゼンカツラは蔓状の樹木でオレンジ色の花ですが、こちらは地面から唐突にピンク色の花を咲かせる草です。花の形以外は共通性がありません。何種類か似たようなのがあって、写真下は、花の内側に白い模様がついていることと、葉の形がムカデ状についていることで判別できます。

写真上 Incarvillea compacta (Guide to the Flowers of Western China,

p.466) 青いケシです。ここも茎の頂点の一番咲きの花は終わっています。

ケシは、写真下のように道路脇の斜面に生えています。

写真下のケシの青は、中心部は水色で、周囲にいくにつれ薄紫を帯びています。元々そういう個体なのか、それとも花弁の周囲が縮んでいることから、開花に失敗したか、劣化して紫になったのかよくわかりません。しかし、いずれにしろ、絶妙な色の取り合わせです。

写真下の水色はとてもきれいで、私の好みです。これまで四姑娘山などで見たラケモサは、どちらかというと色が濃かったのに、このあたりはこういう水色が見られます。

車の具合が悪く、時々停車します(11:18)。そのたびに私は車の外に出て花の撮影です。路傍の花々もきれいです。

写真上 Aster souliei (『世界のワイルドフラワー Ⅱ』p.88)

バイクだらけの色須 色須(四川省甘孜州石渠县色须镇)に到着(11:23~11:49)。色須はセルシュ・ゴンパ(Sershul

Monastery、色須寺)というお寺のある街です。色須はセルシュ(Sershul)、石渠もまたセルシュ(Sêrxü)で、日本語では区別がつきません。

車の調子が悪いので、周さんは街の修理工場に行ったようです。街を散策しましょう。ただ、修理にどのくらい時間がかかるのかよくわからないので、あまり遠くまではいけません。

色須寺(色须寺)は街の北側にお寺があります(写真下)。門前町として発達したのでしょう。色須寺は2010年の青海玉樹大地震の時に有名になりました。玉樹はここから直線で百キロほどで、車なら三時間もあれば行けます。色須寺の五百人の僧侶たちが大被害を受けた玉樹までその日の内に出かけて、人々の救出に当たったのです。

玉樹の街は3700mほど高地で、中央政府から派遣された人たちが高山病に苦しめられ、被災者の救出どころではなくなった中、色須寺の僧侶たちは大活躍しました。それもそのはずで、色須は4100mですから、彼らはなんともない。 ところが、中国政府はこういう僧侶たちの活動をあまり報じていません。

この街で目につくのは、どこもここもバイクだらけだという点です。

中国ではバイクの三人乗り、四人乗りは当たり前です。この街でヘルメットをかぶっている人は一人しか見かけませんでした。

写真下右のバイクの運転手の派手なガウンを見てください。チベットの民族衣装でも男性の上着は地味な色が多く、こんな派手なのを見たのは初めてです。

女の子にカメラを向けるとポーズを取ってくれました。僧侶と一緒に歩いている所を見ると、姉妹かもしれません。

色須寺のほうに歩いていくと、道の日陰になって側に露天が出ていて、賑わっています(写真下左)。反対側の陽の当たる道端でオジサンが頭を洗っています(写真下右)。

サンダルがたくさん積み上げられて人垣が出来ています。チベットのような所でもこういうスカスカのサンダルのような履き物が売れるのだ。

女性の多くがマスクをしています。PM2.5がここまで来ているとは思えませんから、道路が濡れているから良いが、これが乾いたら猛烈なホコリがたつからでしょう。

写真下の二人の女性は同じ帽子をかぶっています。彼らが属する民族の民族衣装かもしれません。

露天のオジサンたちは特に客に声をかけるでもなく、「そのうち売れるさ」という表情で、商売っ気はありません。

写真下左のピンク色の服を着た少女たちはおそろいです。双子?まさか学校の制服?

ここでも犬たちが気持ち良さそうに寝ています。まだ換毛が終わっていない犬もいる。いずれもチベット犬らしい風貌です。彼らぱ昼寝をしているのではなく、夜行性で夜は番犬として起きていて、日中は人間がいるので安心して眠っているのでしょう。

車の修理も終わって、出発です(11:53)。

平原を走っていると所々に集落があります。しかし、昨日までと違い、建物にチベットらしさがない。日本人から見て、平凡でありふれた外見です。一昨日の甘孜までのあのきれいなデザインの家などまったく見当たりません。

草原には花が咲き、人々の憩いの場です。ここなら花見のために場所を必死に取る必要もない。

道路脇の斜面にはたくさんのブルーポピーが生えています(4115m

14:45~13:09)。

写真上下 Meconopsis racemosa (『世界のワイルドフラワー Ⅱ』p.98) 青の中にも紫が混ざる個体が多い中、写真下のようにたいへんきれいな青色もあります。

逆に写真下のように、やや紫の花もあります。

ここも最初の花は咲き終えたのが大半ですが、それでも一番咲きの個体は写真上と下のように、探すとそれなりにあります。一番咲きの個体は背が低いのがおもしろい。

写真下のように、道端にブルーポヒーが咲いています。実際は道端に生えているのではなく、ブルーポピーの生えていた山の斜面を削って道路を作ったからです。だから、反対側の山の斜面はブルーポピーだらけです。

ここのノウゼンカツラの仲間もちょうど真っ盛りで、花同士が押すな押すなと混雑しています。

写真上 Incarvillea compacta (Guide to the Flowers of Western China,

p.466) ロタタが互いに重なり合うほどに密生しています(写真下)。これでは他の植物は完全に排除される。

写真上 Phlomis rotata (『世界のワイルドフラワー Ⅱ』p.78)

写真上 Ajuga lupulina (Guide to the Flowers of Western China,

p.434) 写真下の、袋のようなのはたぶんこれが花なのでしょう。昨日、渋滞で止められた橋の近くにも咲いていました。

烏里さんが仏塔を撮りたいと車を停めたので、私は道端の花の写真を撮りましょう(4130m,

13:13~13:19)。

チベットはレンゲのようなマメの仲間が多い。

写真上 Astragalus strictus (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.410)

写真上左 Oxytropis kansuensis (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.419) 写真上右 Hedysarum alpinum (Guide to the Flowers of Western China,

p.333)

ここも黄色と白花のタンポポが混在しています。

黄色い水草の花 烏里さんが水面に黄色い花を見つけて車を停めました(~13:33)。走行中に何カ所かでこの花が咲いているのを見ましたが、ここが一番きれいでした。

黄色い花なので、タヌキモの仲間かと花を良く見ると似ていません。

葉は水の表面には出ておらず、金魚藻のような細い葉が水面下に見えます(写真下)。

下の衛星写真か我々が見た池です。この写真は冬に撮られたらしく、川や池が凍り付き、白く写っています。周囲は川が蛇行して、沼地が多いのがわかります。このあたりは酒郷と呼ばれ、水が豊富なことから付いた名前でしょう。

池の周囲も湿地帯なので、ウマノアシガタのようなキンポウゲがたくさん咲いていて、遠くからは黄色いお花畑に見えます(写真下)。

写真上 Ranunculus brotherusii (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.630)

工事による渋滞です(13:53~14:21)。暑い中、車の中で待っている手はありません。さっそく私は車を降りて、道端の花の写真を撮ります。道のそばに川が流れ、河原に花が咲いています。

チベットではたくさん種類のあるシオガマギクの仲間です。花弁の真ん中から「角」が出ています。この花の角は下を向いているので判別できます。

写真上 Pedicularis przewalskii (Guide to the Flowers of Western China,

p.455) 河原で一番目につくのが写真下の黄色い花です。茂みを形成しています。

写真上:Potentilla fruticosa (Guide to the Flowers of Western China,

p.290) 先ほど、ブルーポピーが生えていた斜面にもあったロタタがここにもたくさん生えています。葉っぱを広げて他の草を排除して、まるで花見の場所取りにビニールのシートを敷いているみたいです。

写真上 Phlomis rotata (『世界のワイルドフラワー Ⅱ』p.78) フデリンドウはあちらこちらに咲いているのに、図鑑を見ても、似たような花がたくさんあり、判断が難しい。ただ、このフデリンドウには一つ特徴があります。

写真上 Genstiana depressa (Guide to the Flowers of Western China,

p.393) 写真下は花の一部を拡大したものです。花弁を見ると、先のとがった花弁と、先がギザギザになった花弁が一つおきに、合計10あります。花弁の先にギザギザがついているのは意外に少なく、これを判断の根拠にしました。

ここのキンポウゲは、池に生えていたよりも花も葉も大きいリュウキンカの仲間です。このスカポサは葉の形に特徴があるので見分けが付きます。

写真上 Calthe scaposa (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.588)

写真下の二つのウスユキソウは花の咲き方から見て、別種ではないかと思われます。写真下右は『ヒマヤラ植物大図鑑』のp.80にあるのと似ていますが、図鑑でも「ウスユキソウ属の一種」とあるだけで名前がついていません。

二十分ほど待たされた後、車が動きだしました。途中に検問所がありました。たぶん四川省と青海省の境界です。我々はようやく青海省に入りました。

歌武で昼食 十分ほど走って歌武に到着(14:31)。この街は、右(北)に行けば瑪多に、左(南)に行けば玉樹(ジェクンド)への分岐点になっています。

街自体はそれほど大きくはなく、道にそって店が並んでいます。

新しい道路を作るらしく高架橋が建築中です(写真下左)。街の南西の山の中腹にお寺らしい建物が目立つ(写真下右)。しかし、地図で見ると、歌武寺はもっと北側にあることになっていますから、これもまた新しく作っているお寺でしょうか。

ヒツジがオジサンの出す野菜の切れっ端を食べています(写真下)。こうやってヒツジに食わせてしまえば、後片づけをしなくても良いから便利です。 日本でも、ヤギに道路脇の草を食べさせるやり方がテレビで紹介されていました。石油や農薬を使わずに除草できて、農家は家畜の草がタダで手に入り、双方にもまた環境にもメリットがあります。

水を買おうと、食堂のオジサンに烏里さんから質問してもらうと「隣の店など、どこでも売っている」という返事でした。しかし、この中国人の「どこでも」があてにならないから私は質問したのです。実際、隣の店では売っておらず、十軒ほどのぞくと、その内の三軒ほどで売っていました。

成都川菜館という小さな食堂で昼食です(写真下左)。店の奥には食材を並べた台所があります(写真下右)。

テーブルが四つほどの小さな食堂で、壁にはチベット仏教の護法神と活仏のタンカが飾られています(写真下右)。

料理はたくさん出てきましたが(写真下)、ここでも私が食えるのは、左上のトマトと卵のスープと、その下に見えるジャガイモの千切りだけで、後は辛くて食べられない。

四車線? 食事を終えて、歌武から北に向かいます(15:11)。

周囲はのんびりしたチベット高原が広がり、ヤクたちが草を食べています。

所々に見られるのが写真下のような電波塔です。おそらくケータイ用の無線局でしょう。ここまで電線を引くことは無理なので、たいてい太陽電池を用いています。

道は大半が舗装され軽快です。おもしろいことに、写真下左のように走っている道路と平行に別な道が作られています。それがちょっとした区間ではなく、瑪多までの200キロくらいの区間がずっとこの状態でした。

道路を4車線にしようというのか、それとも今使っている道路が傷み始めたから、補修するよりも新しい道路を作ったほうが簡単だということなのか、どちらなのでしょう。4車線にするにしては交通量はそんなに多くないし、今の道路を補修したり、一部の泥道を舗装するのが先決のような気がします。 道端の看板では、道路を作れば素晴らしいぞ、というような文字が躍っています・

道路からは相変わらず大きなお寺が目立ちます。

黄色いポピー 黄色いポピーが群生している所で車を停めました。

写真上下 Meconopsis integrifolia (『世界のワイルドフラワー Ⅱ』p.126) 周囲の地面は穴だらけです。ナキウサギの巣穴です。しかし、私の足音に脅えているのか、姿は見かけません。

花の形はボタンのようです。青いケシと同じ仲間にしては、色だけでなく外見がかなり違います。これまで見て来た青いケシと同様に、初咲きの花はすでに終わっており、頭頂部には実がついています(写真下右)。

黄色いケシは青いケシよりも早く咲き、咲き始めは六月後半だと言われています。黄色いケシの一番咲きを見たければ、二週間個前にここに来る必要があります。

青いケシよりも大柄で茎も太く、丈夫そうです。

アズマギクはこれまでもあちこちにありましたが、写真下は花弁の形などから見て、今回の旅行では初めて見る種類です。

写真下は上とは花弁の幅が違うが、別種なのかどうか、はっきりしません。

キジムシロの仲間が群落を作っています。

写真上 Potentilla griffithii (『ヒマラヤ植物大図鑑』p.449)

巴顔喀拉峠は雨 バヤンカラ峠(巴顔喀拉、公称4824m)に到着(18:10)。先ほどまで青空が見えていたのに、峠は小雨が降っており、観光客は我々しかいません。

振り返ると、我々が来た南側には青空が広がっています(写真下左)。近くには花も咲いていないし、寒いだけでおもしろくないから、さっさと出発しましょう。先はまだ長い。

峠を下り始めると、雨が強くなり、舗装してない道は泥沼状態の道です(写真下左)。雨の中、ヒツジたちも座り込んでいます(写真下右)。

しばらく行くと、ふたたび空も晴れて、道路もいくぶん良くなりました。

四千メートルのチベット高原を順調に走ります。陽がだいぶん斜めになってきました。高地で空気が薄いので、陽が当った部分とそうでない部分との明るさが極端に違うので、写真が撮りにくい。

瑪多が近づくにつれて、周囲に湖や沼などが見られるようになりました。星星海(アヨン・ゴンマ・ツォ)です(4115m 19:59~)。たぶん星星海とは、特定の湖を指すのではなく、たくさんの湖が点在するこのあたりの湿地全体をさしているのでしょう。広範囲の湿地帯は黄河源流に近づいたことを示しています。

星々海にある黒河郷(4095m

20:04)を通過。道は舗装されていて、車はかなりの速度で飛ばします。

瑪多に到着 瑪多黄河大橋を通過して間もなく、本日宿泊する瑪多に到着(20:21,

4080m)。街は人工的に作られたらしく整然と建物が並んでいます。あまり大きな街ではありません。四千メートルという高地なので、寒さを気にしていましたが、今日はそれほどでもありません。

瑪多の発音は、日本ではそのままバタと呼ぶようですが、Mǎduō、Madoi、Matöという表記から言うならマドゥオくらいがいいのでしょう。

瑪多賓館など大きなホテルを尋ねたが、どこも満室で、糧油賓館になりました(写真下)。見た目も良くないように、実際、必要最小限の設備しかないホテルというか、招待所です。

時間も遅いので、近くの食堂で夕飯です。私の分は写真下右なのだが、見るからにまずそうで、実際にまずい。こういう時はお腹が空いていても食えません。

なぜか店にいた写真下の二人が、私と記念撮影するという。私は記念撮影するようなふりをしながら、何か盗むつもりではないか疑いましたが、そんな悪い人たちではなかったようです。疑って、すまん。しかし、なんで私を選んだのか、今に至るまでわかりません。 ビールで楽しそうな三人を残し、私は先に招待所に戻りました。

私の部屋は一階です。ベッドが二つあるのは一階しかないというので、こちらを選んだのだが、なんと窓がない。廊下側に窓があり、必要ならそこから光を取り入れるのだが、言うまでもなく、通行人からは丸見えです。 良くない面だけ書きましたが、ここは旅行中にネット接続が出来た数少ないホテルです。ただし、次の日は停電のために接続はこの日しかできませんでした。

ホテルの主人がやってきて、洗面所の電源を指しながら、何かさかんに言うが、何を言っているのかわからない。烏里さんに通訳してもらうと、洗面所の天井にあるたくさんのライトをいっせいに付けるとブレーカーが落ちるので、つけるなということのようです。見れば狭い洗面所に、白熱灯らしいライトが五つもまとまってついている。そんなにたくさんの灯りは必要ないのだから、外しておけばいいのに、どうして付けているのでしょう。それよりも、洗面台の上の蛍光灯が切れているのが困る。

この招待所の評価は、設備も部屋も悪いから2.5としたいが、それなりに清潔だし、ネット接続ができたので3.0にオマケしておきましょう。瑪多のホテルを一番心配していました。十年くらい前の旅行記には、招待所のトイレが外にあり、ニーハオ・トイレだなどという恐ろしい記述が並んでいたからです(笑)。 トップページ 日程表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |