|

インド・ヒマラヤ西端に咲く青いケシ 4日目 2024年7月17日(水) バイラガル → サチ・パス → キラール 6時起床。外は薄い雲がかかっているが、晴れています(写真下)。

今日は、サチ・パスという標高4000m以上もある峠を越えて、いよいよパンギー渓谷に入り、キラールへ行きます。サチ・パスは青いケシが生えているので、晴れてほしい。

7時からホテルの食堂で朝食です(写真下)。

出発まで少し時間があるので、私はホテルの近くを散歩することにしました。写真下のように、草や物を運ぶのに籠で背負うのは、こういう坂の多い地域では当たり前なのでしょう。車で運ぶのは幹線道路に面した家以外では無理です。

自由な犬はまだ寝ている(写真下左)。自由のないニワトリはだいぶん前に起きたのに外に出られない(写真下右)。

きれいなマルバアサガオは外来種で、私の畑にも生えています(写真下左)。写真下右は昨日もデヴィ・コティで見かけたツリフネソウです。

写真上 Ipomoea

purpurea 写真上 Impatiens

tricornis 青いケシだ! ホテルを8時に出発。ここバイラガルは標高2200mほどで、そこから道はひたすら高度を上げていきます。

このあたりの青いケシは標高3000mを越えると現れると言われているとおりに、出発して40分ほどの2900mを越えた岩場に最初の青いケシが現れました(8:39、写真下)。高度に生真面目な性格らしい(笑)。

写真上下 Meconopsis

aculeata ウィキペディアによれば、ヒマラヤやチベットには青いケシは50種類近くあって、今も増加中です。ただ、北西インドの青いケシは専門の図鑑で調べなくても、一般人が見つけられるのはアクレアタ(Meconopsis aculeata)と決まっています。

何年ぶりだろう。青いケシとは5年ぶり、アクレアタとはたぶん16年ぶり!青いケシとの再会の感動よりも、なんと時間がたってしまったことかと、年寄っぽく、ため息をつき、懐古的な感傷に浸る(笑)。

写真下の谷の奥の崖にたくさん咲いているのが見えるが、とても近づける場所ではありません。この先に期待して、車を進めます。

2カ所目の青いケシ 2カ所目の青いケシは標高3100mほどで、ここは雪が残っています(写真下)。先ほどと同じで川が流れる谷の崖に青いケシが生えています。

青いケシの花の咲き方は写真下の茎が曲がったケシがわかりやすい。一番上の①②は種、③~⑦は花、⑧~⑩はツボミで、花は①から⑩の順序で、つまり上から下に咲いて行きます。⑧~⑩のツボミはやがて⑦のように開花します。⑦はまだ雄しべが若いから黄色で、やがて古くなると⑤⑥のように茶色になります。花は先始めは下向きで、やがて⑦のように横向きになり、さらに⑤⑥頃には上に向き始めて、花弁が枯れる頃には③④ように完全に上を向き、花弁が散ってしまうと①②の種が現れます。

写真下は花の上に種がありませんから、一番咲きが残っていることになります。

何番咲きくらいまでが残るのでしょう。先ほどの①~⑩の番号をつけたケシは、花が5つありました。同様に写真下右は5つあって、一番咲きの花弁が半分落ちてしまっていますから、ここのは多くても5つくらいだとわかります。ただ、それが何日くらい咲いているのか、しばらく滞在しないとわかりません。

写真下などは花よりも高い位置に実が付いていますから、二番咲き、三番咲き以降の花だとわかります。ここのは下にツボミがあるのに、開いている花は2つしかない。

この前後を見ても、花は2個が多く、先ほどの5個、写真下右の4個のほうが珍しいようです。花の数が多いのは、例えば年数が古いとか、何か理由があるのでしょうが、見た目ではわかりません。

写真うつりという点で、一番咲きを撮りたいが、旅行で一番咲きの時期を狙うのは危険です。年によって開花時期が少しずれるので、外れたら、花そのものが見られません。だから、旅行会社は二番目以降が咲き始める七月上旬を狙い、今の中旬ならほぼ確実に花が見られます。 ただ、青いケシの種類によっては六月後半から咲き始めるものもありますから、七月上旬でさえも、ピークを過ぎていることがあります。

ここは水色が多数だが、藤色も少し見られます(写真下)。青いケシは色の変化が激しく、真っ赤なアクレアタが『青いケシ大図鑑』(吉田外司夫、98ページ)で紹介されています。ここはむしろ色の変化が少ないことが、翌日、スーラル谷のアクレアタを見てわかりました。

最初の頃、青いケシなのだから、真っ青なケシが正統派で、色が混ざったり、紫色など邪道だと思っていました(笑)。しかし、ある時、水色とピンクの混ざった邪道の青いケシを陽の透過光で見ると、おっ!きれいではないか!と気が付き、今では色のボケた感じが私の好みに合う。

ここは西向きの崖なので、背後から太陽光が射して、斜面に生える青いケシを浮かび上がらせます(写真下)。学者によれば、青いケシの花弁はとても薄いそうで、だから、透過光できれいに見えるのでしょう。

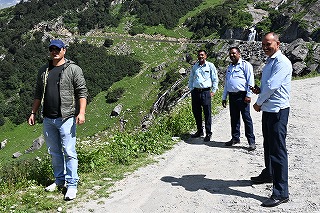

二輪駆動? ここで運転手を紹介しましょう。写真下の左からガイドのハンスさん、1号車のカカさん、2号車のジータさん、3号車のバタンさんで、全ての車に乗りましたが、三人とも安心して乗っていられる運転でした。 前にインドに来た時、反対車線から追い越しをかけたTATAの大型トラックが目の前に迫って来るのに、こちらの運転手がブレーキもかけないのは心臓に悪かった。しかし、今回、ヒヤッとすることは一度もありませんでした。

写真下左の、青いケシの前にあるのは残雪です。道の脇にも場所によっては雪の壁が残っていて、雪溶け水が流れて落ちています(写真下右)。

過去の旅行記では、流れ落ちる雪溶け水に、車がここでシャワーを浴びていました。今回も「洗車」を期待したのですが、残念ながら、ありませんでした(笑)。

ガイドのハンスさんが、今年は何の障害もなく進んでいるが、去年はこのあたりを通過するのに苦労したと、2023年7月23日の様子を見せてくれました(写真下)。みんなで車を押している(写真下右)。しかも、その車は私たちが乗っているトヨタではなく、インドのTATAで、過去の旅行記でもエアコンがないと不評な車です。旅行記の著者は、この車は「ナンチャッテ四輪駆動車」ではないかと疑っていました。この道で二輪駆動は冒険でしょう。

3カ所目の青いケシ 車から、サチ・パスのある最高峰の山々が見えてきました(写真下)。一番高い山で5000mほどあります。

青いケシが岩の陰からそっとのぞいている(写真下)。

ここは水色の花が多く、それも透明感のある水色です。学名のaculeataは花の水色を見て、aqua(水)から付けたのではないか・・・たぶん違う(笑)。

写真下では、「ねえ、一緒に遊ぼうよ」と後ろの5人が誘っても、「ほっといて、アタシ一人のほうがいいの」と空を見上げながら言っているかどうか、わかりません(笑)。

写真下左を見て、「たくさん花を付けている!」と感動していただけたでしょうか。実は錯覚で、実際には写真下右の3本をまとめて撮っただけです。それでも真ん中のは7つも花が咲いています。この花の多さを見ても、ちょうど青いケシの盛りの時期に来たことがわかります。 撮る人間は、一番咲きもほしいし、花もたくさんほしいと、ワガママな要求をする。

アクレアタは適度な湿気を好みますから、写真下のように滝のしぶきがかかるような場所は人気があります。

青いケシは透過光で見ると透明感が素晴らしいのに、写真で十分に表現できたことがありません。

一般にも花は透過光で見るときれいなことが多い中、青いケシは青ですから、また格別です。

ところが、これを後ろから反射光で見ると、意外に地味です(写真下)。

前述のように、青いケシは上から咲きます。だから、写真下左は3つ咲いているのに、マルハナバチは一番新しい一番下にいる。学者によれば、青いケシの受粉にはマルハナバチが重要な役割をしているという。(『青いケシ大図鑑』吉田外司夫、14ページ)

写真上の真ん中の花はオシベが茶色の「中年」、一番上の「年寄」は花が上を向き始めています。 年寄はすでに受粉はだいぶん前に終わって花弁はもういらないはずなのに、しっかりと残しています。一番上にいるから、最後まで花弁を残すことで遠くからでも目立ち、虫を集める手伝いをする。咲く順序が逆で、年寄が下なら役に立ちません。咲く時期を少しずつずらしながら、しかも、受粉が終わった後も若い花のために花弁を活用して、少しでも受粉のチャンスを増やそうという頭の良い作戦です。ただし、青いケシには頭はありません。

これまで見たのは、一番咲きが残っていても、すべて二番や三番が咲き始めていました。写真下は一番上にポツンと一つだけ咲いていますから、咲いたばかりで、発芽自体が遅かったのでしょう。

青いケシはどちらかというと、写真下のように、岩場など他の植物が好まない環境に孤高を保って生えている印象でした。写真下など、この崖に10本以上の青いケシが見られます。

ところが、写真下のように、ここでは他の植物の間にも生えています。後日も他の雑草の中に生えている青いケシを見かけ、印象が変わりました。

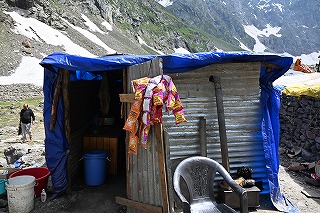

グジャール訪問 シャワー滝を通りすぎて少し行くと、放牧をしている人たちの夏のキャンプ地に通りかかりました(写真下)。 グジャール(Gujar)と呼ばれる人たちで、遊牧でも定住でもなく、北はパキスタンからインド南部のアーンドラ・プラデーシュ州までの広い地域に400万人ほどもいると言われています。(『インドヒマラヤの水牛遊牧民グジャール族』吉住知文、一橋論叢、106~107巻、2~3号、1991年)

西遊旅行の恒例で、写真下左のお宅訪問です。

研究者によれば、ヒマラヤにいるグジャールはイスラム教徒だという。たしかに、女性たちはスカーフをかぶっています・・・あれ?写真下左の緑の服を着た若い女性は髪の毛を出している、と思ったら、後ろに束ねた髪の毛にスカーフが乗っかっていて、彼女はこの後、スカーフをかぶり直しました(写真下右)。

私たちのために火を起こしてチャイ(お茶)を出してくれました。たぶん家畜の糞を燃やしているでしょうが、臭いはありません。

火を起こしたので、テントの中は煙だらけです。そこで現れたのが写真下の光の線です。テントの天井に穴が空いていて、そこから太陽光が差し込み、室内の煙に当たり、光の線ができた。煙は動いていますから、光の線に模様ができて常に変化し、しかも、人が横切り遮るから、まるで光が動いているように見えます。彼らが意図したはずもなく、偶発的にできた光景にしばらく見とれてしまいました。

私は喉を痛めて咳が出るので、外に出て、標高3400mのヒマラヤの雄大な景色を見ながら、ここの牛のミルクで作った甘ったるいチャイをいただきます(写真下左)。贅沢な時間です。

子供たちは車のオモチャで遊んでいます(写真下左)。夏の間、ここに滞在するとなると、子供たちの学校がどうなっているのか、ちょっと気になります。

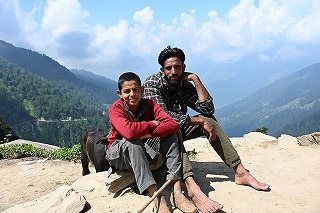

ヤギを追っていた二人は兄弟でしょうか(写真下)。後ろから黒い仔ヤギがちょっかいを出している(写真下右)。家畜は放牧で山の上のほうに連れていったらしく、周囲には少ししかいません。裸足はこの時期なら気持ち良いかもしれない。斜面を登るのは裸足のほうがいいのは、私も裏山を登る時には、農作業用の靴底の薄い地下足袋をはくから何となく分かります。

周囲のお花畑 テントの周囲はお花畑です。さすがに青いケシはありませんが、背の低い高山植物が繁茂しています。周囲には樹木が残っていますから、草原は人為的なものでしょう。

草原で真っ先に目につくのが真っ赤なポテンティラです(写真下)。このまま園芸種として使えそうで、実際、使われています。カシミールからブータンのヒマラヤで、標高2400~4200mで見られます。

写真上下 Potentilla

atrosanguinea 高山は色鮮やかな花が多いが、その中でもこれは特に目立ちます。短い夏の間に虫たちを集めるのに必死です。

写真上のポテンティラは花が赤いから簡単に判別できるが、普通は黄色が多く、しかも、ヒマラヤには種類も多く、“Flowers of India”で検索すると、30種類くらい出てきます。

写真上下 Potentilla

argyrophylla

写真下は強烈な青で、花も大きく、わかりやすい姿をしているし、簡単に名前がわかるだろうと調べたが、わからない(笑)。

旅行記を書くのにもっとも時間と手間暇がかかるのが植物名の判断なので、植物ガイドが付いている旅行を選びたいが、新型コロナ騒動以降、そういうツアーは少数です。

写真下のピンクや薄紫の花はフウロソウで、高山では群落していることが多いのに、ここはそれほど多くありません。

写真上下 Geranium

pratense

赤、青、黄色の花の間に、写真下の小さな花が白色を担当しています。このセリの仲間はヒマラヤ特有ではなく、Kew植物園のホームページによれば、イタリアなどの欧州から中央アジアやヒマラヤをわたり日本にも分布しています。日本ではシャクやコジャクという名前で山菜や漢方として用いられているようです。

写真上 Anthriscus

nemorosa 写真下のシバルディア(Sibbaldia)はバラ科で、北極圏を含むような寒い地域から温帯に分布する植物です。アフガニスタンから中国西南の標高3000m~4500mに分布します。

写真上 Sibbaldia

cuneata 写真下のシソは色の濃厚さから、前にチベットで見たSalvia

wardiiだろうと調べたら、インド側には分布しないという。こんなわかりやすい姿なのに、これも名前がわかりません。

今回、花の名前を調べていて一番困ったのが、学名が複数あって、素人には判断がつかないことです。写真下はその一例で、珍しいシソでもないのに、次のように迷路みたいです。

写真上 Stachys

melissifolia この花の学名はわかっただけでも4つあります。 Stachys melissifolia・・・・“eFlora of India” Stachys splendens・・・・・“Flowers of India” Stachys emodii(emodi)・・・『ヒマラヤ植物大図鑑』(吉田外司夫) Stachys sericea・・・・・・Indian Institute of integrative

Medicine “eFlora of India”ではS.

melissifolia 以外の3つは正しくない(Illegitimate)、無効(Invalid)だと一刀両断に切り捨て、一方“Flowers of India”ではS.

splendens以外は同義語(Synonyms)だと主張。また吉田氏は『ヒマラヤ植物大図鑑』でS. emodiiと表記していますが、ネット上ではS. emodiが多いようです。 こういう事例が他の植物でも珍しくなく、素人には非常にわかりにくく、世界共通名であるはずの学名がこれでは意味をなさない。

写真上 Phlomoides

bracteosa 写真下のキクの仲間は必ずしも高山の植物ではありません。ここは幹線道路のそばで、しかも人間や家畜が頻繁に立ち入る草原ですから、インド国内から持ち込まれた内来種かもしれません。

写真上 Jacobaea

analoga 写真下のトウダイグサの仲間はヨーロッパからシベリアまでユーラシア大陸のいたる所に生えています。インドにもあって、“Flowers of India”によれば、ここから北にあるカシミールで2014年に自生(native)が見つかったそうです。しかし、こんな高山にも生えるのだろうか?

写真上下 Euphorbia

esula

写真下の高山に生えるテンナンショウの仲間は7月15日にジョット・パスでも群落を見かけました。

写真上 Arisaema

jacquemontii 写真下は見るからにワスレナグサ(Forget me not)です。この花にワスレナグサという名前を付けた人の感性にいつも感動します。いったい誰が名前を付けたのかと調べても、一般名のMyosotisは古代ギリシャ語で「ネズミの耳」という意味で、こんな名前なら三秒で忘れてしまう。 このヒマーチャル・プラディシュ州からブータンまでの標高3600~5600mに分布するというから、見かけによらず、たくましい。

写真上 Trigonotis

rotundifolia 写真下の花は、姿も大きさも日本のオオイヌフグリそのままです。ユーラシア大陸ではどこでも見られるVeronica

serpyllifolia の変種で、ヒマラヤの標高400~3700mで見られます。

写真上下 Veronica

serpyllifolia var. serpyllifolia

写真下のマメ科の植物にも学名が2つあって、『ヒマラヤ植物大図鑑』(吉田外司夫、422ページ)ではH. falconeriとあり、“Flowers of India” “eFlora of

India”ではH.

microcalyxです。写真や説明や分布から同じ植物を指しているように見えるのに、両者にはそれぞれ相手が示した名前は検索しても出てきません。 片方が示している学名が、もう片方には名前そのものが出て来ない、というのは他の植物でも見られました。素人はお手上げです。

写真上 Hedysarum

falconeriまたはHedysarum

microcalyx 検問所と峠の茶屋 過去の旅行記では、先ほどのグジャールの居住地の後に検問所があって、パスポートの確認ばかりか、2015年の旅行記では車の前に並ばされて一人一人がビデオで撮影されたという記述がありました。パキスタンや中国との国境や領有の問題になっている地域に近づいていますから、不思議ではありません。 それで私はそろそろ検問所ではないかと気を付けていたのですが、今回見たのは写真下の二カ所だけで、これはどう見ても「峠の茶屋」です。

過去の旅行記で一番新しいのは2016年なので、8年たって治安が良くなり、検問所は廃止されたのでしょう。それは喜ばしいことなのに、実は出発の一カ月ほど前、とんでもないニュースが飛び込んできました。 「インド ヒンドゥー教の巡礼者を乗せたバスが銃撃される 9人死亡、33人けが」 (TBS NEWS DIG Powred by JNN、2024年6月10日(月) 20:59)

一般人の巡礼者のバスを武装したテロリストが攻撃して、死者が出たというのです。同じ州で2017年にも同様の事件が起きています。事件が起きたのはジャンムー・カシミール州(Jammu and Kashmir)のリーシー県(Reasi district)で、私たちがいるヒマーチャル・プラデッシュ州の隣です。私たちは州境に近づくだけで、この州には入りません。

ジャンムー・カシミール州は領土をめぐり、インドとパキスタンと独立派が争い、インドが実効支配をしているものの、紛争が絶えません。現在のモディ首相はヒンドゥー至上主義で、2019年には憲法で同州に与えられていた特別自治権を剥奪するなど、こういう事件がいつ起きてもおかしくない州です。 検問所はいらないから、峠の茶屋だけにしてほしい。 4000mのお花畑 標高4000mに近づくにつれて、お花畑には別な花が見られるようになりました。

写真下は日本のリュウキンカの仲間というよりも、リュウキンカそのままで、先ほど見た青いケシの咲いている谷間にもありました。あちらは水が豊富で、日本でも水辺を好む植物なのに、こんな所でも育つのだ!たぶん、雨とは別に雲や霧などで水分が補われるのでしょう。

写真上 Caltha

palustris 意外に少なかったのが写真下のシオガマギクの仲間です。中国側のチベットではシオガマギクが種類も数も多い。

写真上 Pedicularis

megalantha 同様に、意外に少なかったのが写真下のコリダリスの仲間です。チベットでは様々なコリダリスが目につき、特に青いコリダリスは青いケシに劣らず魅力的なのに、今回は写真下だけでした。チベットからカシミールまでの標高4000m~5400mに分布します。

写真上 Corydalis

moorcroftiana グジャールの草原で見たポテンティラはあれほど鮮やかな赤だったのに、ここはぼけたようなオレンジです(写真下)。

写真上 Potentilla

atrosanguinea

写真下には「ハコベの赤ちゃんの息(chickweed baby's-breath)」というかわいらしい名前が付いています。花弁の裏の模様がおもしろい。まるで筆で描いたみたいです。虫を呼ぶためなら、どうして花弁の裏の模様が明瞭なのでしょう?

写真上下 Acanthophyllum

cerastioides

パキスタンからブータンにかけての標高2100m~4700mのヒマラヤに分布します。ピンク色のは一カ所にしかありませんでした(写真下右)。

登るにつれて青いケシは減ってしまい、サチ・パスの南側で最後に見たのが写真下右で、花が一番上に付いていて、きれいな水色の一番咲きです。高度が高い分、気温が低く、咲くのが遅れているのでしょう。下には11個のツボミがぶら下がっています。下のツボミがすぐ咲きそうにも見えないから、開花まで2日かかるとして、全部咲き終わるのに22日かかることになります。

標高3900mくらいのところでウルップソウが現れました(写真下)。過去の旅行記でもこのウルップソウの記述があって、日本のウルップソウよりも小さいので、見つかるか心配でした。道路のすぐ脇に生えていたのと、この紫をおびた青がかなり目立つので、すぐにわかりました。

写真上 Lagotis

cashmeriana ヤマハハコの仲間がたくさん生えていて、これはインド北部の標高3000m~4000mに分布します(写真下)。

写真上下 Anaphalis

royleana var. cana

写真下の白い草花はすべてヤマハハコの群落です。ここはヤマハハコはあるのに、ウスユキソウが見当たりません。日本では両方とも高山では良く見かける花なので、ヒマラヤの西ではこれほど偏っているのは意外です。

何度も車を停める客 標高4150mで、岩の下に大柄なサクラソウを見つけて停車(写真下)。アフガニスタンから南西チベットまでの標高3300-4800mに分布します。

写真上下 Primula

macrophylla var. macrophylla こんなふうに、花を見つけるとすぐに車を停めるのは、1号車に私が乗っていて勝手に指示を出すからです(笑)。1号車が停車すれば、他の車も停車する。お客さんに平等になるように毎日座席が変わるようになっていて、今日私が1号車に乗るのはクジ引きによるたまたま偶然です。いや、ヒマラヤの女神様にお賽銭をあげて挨拶した御利益でしょう(笑)。

ガイドのハンスさんは「予定より1時間遅れている」とぼやいています。しかし、彼は日本語ができず、私は英語がダメなので、彼の気持ちは私にはまったく伝わらない。このサクラソウを見つけたのはちょうど12時頃で、本来は峠を越えて、昼食を取る予定のバゴトゥに着いている時間です。しかし、実際に私たちがバゴトゥに着いたのは1時間後ではなく、1時間半後でした。 ハンスさんの気持ちなどまるでわからない私は、気にもせずに、標高4150mに咲くヒマラヤのサクラソウに挨拶していました。

困ったのはサクラソウの周囲に生えていた写真下です。見た目からしてAnemone、Ranunculus、Trolliesなどの仲間で、花弁の根本が重ならないなど、特徴的な姿をしているので、簡単にわかるだろうと思ったが、これもまた甘かった。

サクラソウを見たあたりから道路脇の斜面の花は減り、瓦礫と雪ばかりが目につくようになりました(写真下)。

花がないので、車の前を見るようになってから、ガードレールなどない崖のデコボコ道を走っていることに気が付いて、他の車とすれ違う時には怖い。

サチ・パス 標高4,420mのサチ・パスに到着(12:26)。4400mの山の上でも花を咲かせています(写真下左)。こんな所にも虫が飛んでいるのだ!

女性の服装を見ればこの雪山がインドだとわかります(写真下)。この峠は6月末から10月までしか通れないという。

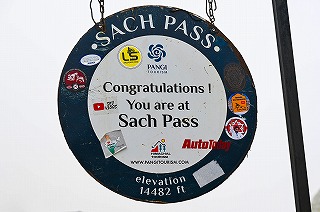

この荒涼とした雰囲気が絵になると感心しているのに、写真下左のサチ・パスの看板を見てください。本来なら、石に刻まれたサチ・パスの文字が風雨にさらされて消えかかっている隣で、艱難辛苦を乗り越えてついに到達したという顔で、実際には酸素不足で青ざめて記念撮影するのに、どこかの遊園地の看板じゃあるまいし、「おめでとう!君はサチ・パスにいるよ」なんて、インド人のノリは軽すぎる。

道路脇に神を祭ったお堂(Devi Maa Temple)があります(写真下)。天気も良く、色々ときれいな花を見せてもらったので、お礼を兼ねて、挨拶しましょう。

お堂が二つ並んでいて、左側は三叉の鉾やリンガ(男性器)が祭ってありますから、シヴァです(写真下)。

この寺院の名前はDevi Maa Temple、つまりMaa女神の寺院ですから、シヴァは付け足しで、右側のお堂こそが主祭神が祭られている本堂です(写真下左)。堂の前にいる聖獣がライオンですから(写真下)、Maa女神はドゥルガーだとわかります。

写真下の赤い衣に包まれたのがMaa女神なのだが、いくら寒い高山でも、こんなに重ね着したら、顔も隠れてわからない。ドゥルガーは美人と決まっているので、美人の女神様を拝見しそこねた私は「オレは布を拝みにきたのか!」と文句を言いながら、お賽銭を出しました(笑)。

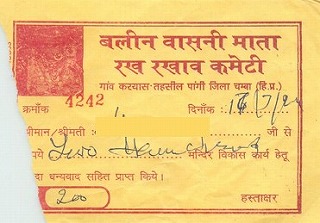

すると、堂守がもっと出せという。写真下の左側の人物で、さらに供養を要求するとは何というヤカラかと、にらむと、この堂を新築するための建築費用だという。彼もこんな厳しい環境で暮らしながら、雪のない数カ月間に生活費を稼ぐのに必死なのだろうと、財布から中を見ないで札を一枚引き抜いて差し出すと、彼は律儀に領収書をくれました(写真下右)。

ヒマラヤの女神様への挨拶も終えて、道は北側の下り坂になります(12:43)。ハンスさんの心配をよそに、昼食のバゴトゥまではまだ時間がかかります(笑)。

峠からは先は北面なので、雪の壁がしばらく続きます(写真下)。雪を良く知っている山形の人間にとっては、雪は水源としてはありがたいよりも、どちらかというと恐ろしい存在です。しかし、インド人にとっては特別なのだと、旅行の後半で知りました。

峠から少し下がった標高4250mほどの氷河湖に人がいます(写真下)。彼らは聖なる河や湖で沐浴をするが、幸い、それらしい勇猛果敢な人はいません。この氷水なら30分も浸かっていれば意識を失い、彼らの信じる天国に直行できます。

標高4200mくらいまで下りて来た時、崖に青いケシを見つけました(写真下)。これは予想外で、北側は草花も少なく、過去の旅行記でも青いケシを見たという目撃がありませんでした。

写真上 Meconopsis

aculeata 北側は花があっても、総じて少ない。写真下右は今回初めて見るタカネツメクサで、ヒマラヤやチベットでは良く見られます。

写真上 Caltha

palustris 写真上 Sabulina

kashmirica 山道は写真下のように舗装もされておらず、車がかろうじてすれ違える程度の幅しかありません。

道にはヒツジがいる(写真下)。過去の旅行記ではこのあたりで牧童が引き連れたヒツジの群れに会ったとありました。残念ながら、ヒツジは数も少なく、牧童はいません。

昼食 やがて昼食予定のバゴトゥ(Bhagotu)が見えてきました(13:36、写真下)。

谷の平らな部分を利用して、バラックや石造りの店が何軒かあって、この前後に店がないこともあって、車の数から見ても、客はそれなりにいます(写真下)。

店でチャイを出してもらい、ホテルから持って来た弁当を食べます(写真下左)。お菓子の入った袋がパンパンになっていて、気圧が低いのがわかります(写真下右)。

パンギー渓谷へ バゴトゥを出発して間もなく、標高3500mほどで、また青いケシを見つけました(写真下)。こちらも一番咲きはなく、また、南側では水色が多かったのに、こちらはやや色が濃く、ピンクが混ざっています。峠をはさんで南北で微妙に花に違いがあります。

さすがに、サチ・パスの青いケシはこの時が最後でした。

写真下左のマメ科の植物は、中央アジアから中国にいたるまでかなり広い範囲に分布します。このあたりでは1100m~3700mで見られるというから、ここは高い方の限界です。 写真下右の、サクラソウのようなトチナイソウの仲間はヒマラヤでは数も種類も多い。パキスタンからヒマーチャルにかけて標高3000~4000mに分布します。

写真上 Astragalus

peduncularis 写真上 Androsace

sempervivoides サチ・パスの南側と同じように、道に滝のように水が流れ落ちる所があります(写真下)。今度こそ洗車かと期待したが、今回は滝の内側を通るので、水しぶきがかかっただけでした、残念(笑)。

2号車が遅れているので、ちょっと休憩です(15:00)。峠よりもだいぶん下がってきた証拠に、斜面には樹木が生えています。谷を隔てて対岸にある細い道が昔の道だという(写真下左)。ここからでは道幅はわからないが、斜面を削った様子がないから、車が通れるとは思えません。

ここから北東方向に見えるのがパンギー渓谷で、北側に見える山の間に今日行くキラールのある街の一部がすでに見えているという(写真下左)。また、さらにもう一つ山の向こうは明日行く予定のスーラル谷だという。地図上ではすぐ近くに見えるキラールまで、実際にはまだ一時間半かかります。

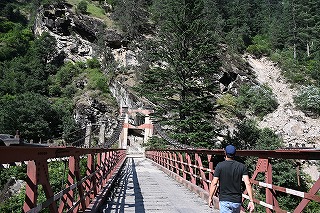

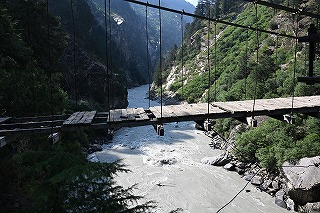

写真上の休憩から一時間ほどで、ようやくパンギー渓谷のチェナブ川(Chenab River)まで下りてきました(15:59)。この川は五つの支流からなり、特に大きいChandra川とBhaga川が合流してできていることから、Chandrabhaga川とも呼ばれています。 この橋(Shukrali Bridge)を渡るには車から降ります。鉄の欄干が錆びているだけでなく、床板も鉄板が敷いてあって、橋そのものが信用できない。肝試しで橋を渡ります。

鉄の橋の隣には古い吊り橋が残っています。床板も外れ、どちらの橋を渡るのも神頼み。

だから、橋が落ちないように祈るために、橋を渡り終えた所に、トラに乗ったドゥルガーと、シヴァのリンガが祭ってあります(写真下左)。渡り終えてから祈っても間に合わないような気がする。標高2160mくらいのチェナブ川まで下りたので、今度は2640mのキラールのホテルまで500mほど登らなければなりません。

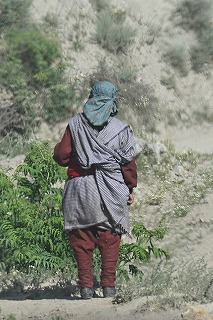

途中で、この地方の民族衣装を着けた女性を見かけました(写真下)。外の灰色の布はサリーと同じで、ただの長い布で、これを身体に巻き付けてミニスカートのワンピースのように見せる。寒い山岳地帯ですから、サリーのようなロングスカートは合わないのでしょう。紫外線対策と保温のために肌を隠し、スカーフを首のところまで巻いています。

キラール到着 キラールのホテル・ラージ(Hotel Raj)に到着(16:36、写真下)。

私が旅行前に調べた写真下左のグーグルの衛星写真にはこのホテルが載っていなかったので、どこにあるのかわかりませんでした。帰国後、しばらくたつと写真下右の矢印のようにHOTEL RAJが載るようになりました。しかし、この衛星写真のホテルの位置は間違いです。

実際には、一段下の道路の西側です(写真下)。Googleの地図は、前にもチリのホテルの位置が数キロも違っていましたから、不正確なことがあります。 ただ、こんなインドの田舎でも地図を更新しているのだから、ものすごい人員をかけていることになり、企業としての巨大さを彷彿とさせ、それが世の中だけでなく、政治権力などにも深く影響するから恐ろしい。現実にアメリカが、虐殺を続けるイスラエルに武器を援助するのは、ユダヤ系財閥がアメリカの政治を動かし、大統領選挙まで左右しているからです。

街全体が斜面にあって、ここも斜面の建物ですから、食堂からの谷の眺望が見えます(写真下)。道路を隔てた斜面に新館を造っているらしい。

夕飯が七時半からだというので、私は街に散歩に出ました(写真下)。

店のある通りを500mほど往復した範囲では、地元の人たちを対象にした商店街という印象です。キラールには2泊したのに、色々な事情もあり、散歩したのはこの時だけでした。

七時半からホテルの食堂で夕飯です。写真下右の野菜は辛くないと教えられて、これだけは食べました。

鍵の不思議 写真下がホテルの部屋に入る入口で、斜面に建てられているので、道路から階段を下りて行きます。一部に手すりがないから、気を付けるように林田さんから注意がありました。しかし、問題は手すりがないことではありません。

写真下は建物のドアで、奇妙なのは、「外」に横棒の付いた鍵が付いている。もし、誰かが悪戯で、外から横棒で鍵をかけてしまったら、中にいる私たちは出られない。火事の時、どうするんだ?!

同じことが部屋についても言えます(写真下)。私の部屋の入口が青、ピンク、黄色、茶色なのは気が付かなったことにして、建物の入り口と同じで、ここもドアに横棒の入った鍵が付いています。私が部屋にいる時、誰かが悪戯で外から、この横棒を差し込んでしまったら、私は部屋に閉じ込められる。 しかもこの虹色入口の建付けが悪いので、横棒を外すのはかなりの力が必要で、女性の力ではまず無理でしょう。付いている南京錠は開錠するのにコツが必要で、これは隣のお客さんも苦労していました。 鍵の不思議はこれだけでは終わりませんでした。

写真下は私の部屋の中の浴室のドアです。同じような横棒の付いた鍵が付いています。しかし、変だと思いませんか。浴室の鍵にしては大きすぎるだけでなく、浴室の内側に付いているのではなく、これも外側に付いている!?トイレに入っている最中に、誰かが外から鍵をかけたら、閉じ込められる!

私はしばらく腕組みをして、3カ所のドアを作ったインド人の意図を考えましたが、標高2600mで酸素不足のせいか、わからない(笑)。何気なく、写真下の浴室のドアの後ろを見て、ようやく理解しました。ドアの板に文字を彫った跡が残っています。中古品の再利用だ! これらのドアは最初からこのホテルのために作られたのではなく、どこかで使っていたドアの中古品を再利用した。中古ドアには最初から横棒の付いた鍵がついていたので、適当にそのまま再利用した。板に文字の跡があるのは、ドアの板が壊れていたので、文字が彫ってある古材をはめ込み、ペンキで文字を塗りつぶした。

入口のドアだけで、これだけ紹介に時間のかかったホテルも珍しい(笑)。部屋は広く、インドの田舎のホテルとしては特に問題はありません(写真下)。ここは実質的に2階に相当するので、火事で、部屋や建物の外から鍵をかけられても、窓からロープを垂らせば何とか逃げられそうです。

写真下のように、ベッドの頭の部分が箱のようになっているので、手をかけると蓋が簡単に開いた!寝ている間に開いたら危ない。収納のためかなど、インド人の意図を考えるのは止めました(笑)。

ベッドの脇にある家具が邪魔なので、位置を変えようとずらすと、その下にはゴミがたくさん落ちていた(写真下)。

電気による給湯器が付いていて、シャワーからもお湯が出ます(写真下)。しかし、シャワーカーテンがないので、便器だけでなく、トイレットペーパーも濡れます。過去の旅行記ではこのホテルはトイレットペーパーがなく、街でも売っていないとあったので、私はこのホテルのためだけに日本から準備してきました。実際、最初なかったようで、林田さんがホテル側に入れさせたので、私のトイレットペーパーはインド旅行をして日本に帰国しました(笑)。

昨日のホテルと同じで、化粧台の割れたガラス板や、石鹸入れの中は掃除した形跡がなく、この上に物を置く気にならない(写真下)。

洗面所に部屋の家主がいたので(写真下)、「2泊するから、おとなしくしていてね」と挨拶する(笑)。昨日と同じで、このホテルも、インドの田舎であり、お湯が出て、水洗トイレがあり、パッと見た目には清潔に見えて、しかも不思議なドアの鍵の話題を提供してくれたし、6本足の家主がゴキブリではなかったし、料金が高いようには見えないので、個人評価は五段階評価の3.5で、まあ満足としておきます。

|